LiD/APDマーク公式サイトへようこそ!

LiD/APDマーク公式サイトは、LiD/APDを知らない人に向けた情報発信と

LiD/APD当事者に向けたマークの提供を行っています。

そもそもLiD/APDってどんなもの?

マークを見たらどうしたらいいんだろう?

マークはどう使うの?

どこで手に入れられるんだろう?

そんな疑問を解決します。

What is LiD/APD?

LiD/APDを知る

認知度が低く、理解してもらえない…

たくさんの人が悩んでいます。

LiD/APDは、認知度が低く、診断できる病院が非常に限られています。

子供のうちから聞こえにくさを感じる方、

社会人になって初めて苦労する方、

大人になってから聞こえにくさに気がつく方…

気がつき悩むタイミングは人それぞれ。

周囲もAPDを知らず「話を聞かない人」「もっと集中しなさい」とさらに責めてしまうことも。

まずは、知るところから始めませんか。

音も声も聞こえます。

ただ、言葉が聞き取れないのです。

聞き取り困難(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)とは、声は聞こえるものの言葉として理解できない症状を指します。

聞き取り困難(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)とは、声は聞こえるものの言葉として理解できない症状を指します。

一般的な聴覚検査では「異常なし」。

認知度が低く、治療法も一概に「これ」と言えるものはありません。

というのも、実は原因は人によって様々だということが研究で分かってきたのです。

そんな問題を抱えている、研究途中の症状。

周囲の理解を得ながら、上手に付き合っていくことが重要となっています。

症状の例

騒音の中で特に言葉が

聞き取りにくい。

複数人との会話だと、

誰が何を話しているのか分かりにくい。

電話の声が

聞き取りにくい。

ABOUT

マークを知る

言葉で壁ができないように。

コアラくんが"聞き取れない"を知らせます。

LiD/APDマークは、症状の認知度向上と当事者のQoLの向上のために生まれました。

コミュニケーションは、お互い気持ちよく行いたいもの。

聞き取れないことが分かれば、思いやりを持って話ができるはず。

当事者が説明しにくい・言い出しにくい時、コアラくんが代わりに聞き取れないことを伝えてくれます。

マークを見かけた時の対処法を紹介していきましょう。

マークを見たら、どうしたらいいの?

「クラスメイトがマークをつけていた」

「街中でマークを見かけた」

「お客様がマーク利用者だった」

様々な場所や場面でAPDマークを見かけることがあると思います。

でも、マークをつけている人にどんな配慮をしたらいいの?

そんな疑問に、お答えします。

静かな場所で話す

口元が見えるように話す

文字で伝える

USING

マークを使う

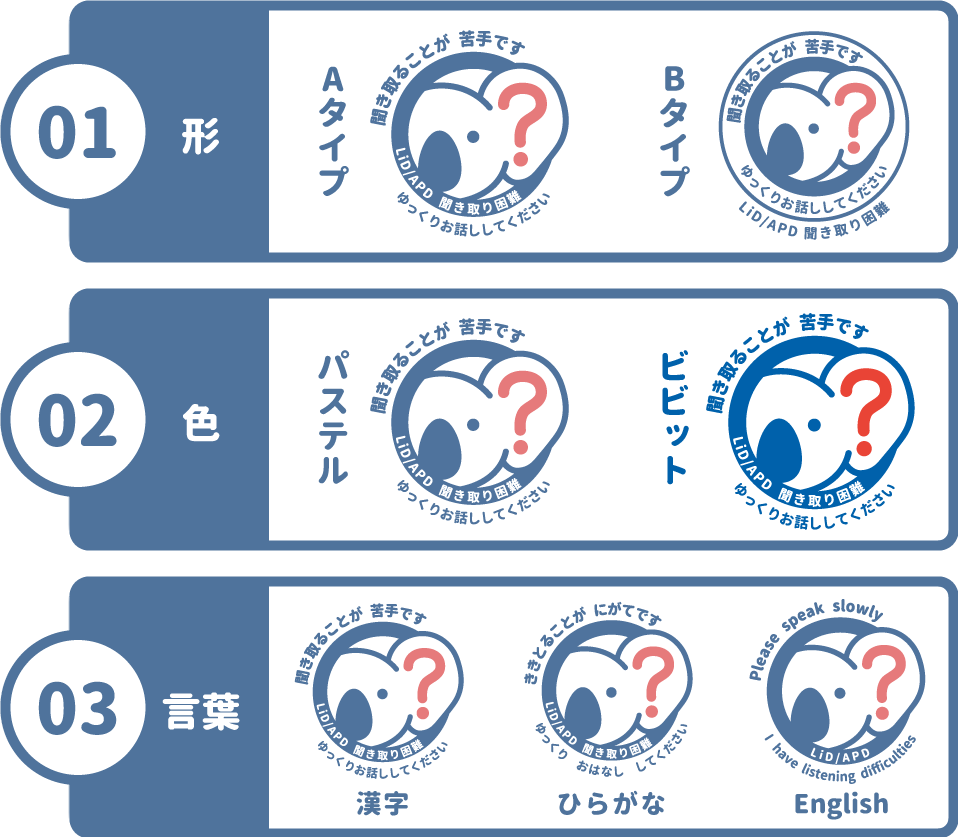

作る、頼む、買う。

ライフスタイルに合わせて入手できます。

「ハンドメイドをやっているから、自分で作ろうかな。」

「少しでも安くグッズが欲しいから、自分で頼んでみよう。」

「楽にマークを手に入れたいから、売られているのを買おう。」

どんなものが欲しいか、予算はどのくらいか…。

様々な需要にお応えできるよう、3つの入手形態を用意しています。

買う

グッズを手軽に手に入れたい方は、制作者が販売しているものをご購入ください。キーホルダー、Tシャツ、トートバッグ、ステッカーなど、様々なアイテムをご用意しています。

一部海外発送にも対応しておりますので、ご覧ください。

当事者の方へ。

役に立つ情報をまとめています。

各地の当事者会情報、書籍情報、LiD/APDに関する記事などをまとめました。

マーク制作者も当事者です。少しでも助けになれば幸いです。

マーク利用に関して困ったことがありましたら、ご連絡ください。